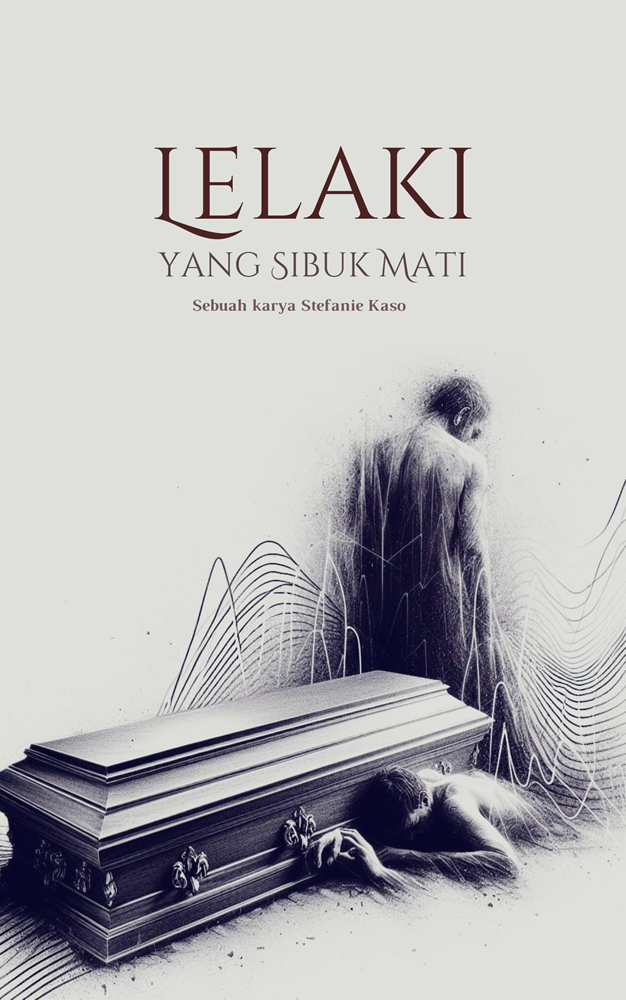

Oleh: Stefanie Kaso

AKU telah mati hampir satu jam. Oh tidak. Tiada cahaya atau seumpamanya. Aku hanya melihat kegelapan seolah-olah badanku terapung di angkasa. Gelap, sunyi, jauh, menunggu untuk bangun. Setelah mati, aku akan bangun dan menjalani kehidupan seperti biasa, seperti pemuda lain. Turun ke sungai menjala ikan, membantu ibu dan ayah di huma, melepak dengan kawan-kawan dan berbuat nakal mengusik para gadis.

Nama aku Peter, lahir tanggal 13 Mac 1983. Ketika ibu sedang mengandungkan aku, ayah sering sakit. Kata ibu, penyakit lelah. Malam itu ibu mengalami kontraksi mahu bersalin. Ayah pula tergeletak atas lantai, berbaring. Dada ayah berombak laju, nafasnya tersekat-sekat. Menurut ibu, penyakit ayah disertai panik kerana melihat ibu yang kesakitan mahu bersalin. Sudahlah kilat mencucuk langit berkali-kali dan guruh berdentum-dentum, seolah-olah sedang mengejek nasib ibu dan ayah. Ayah kata, mungkin guruh dan kilat sedang menyambut kelahiranku.

Bidan kampung sedaya upaya membantu ibu, sementara keadaan ayah semakin parah. Diia tidak dapat menunggu kelahiranku. Ayah meninggal, ibu menjerit, lalu keluarlah aku dari perut ibu. Serentak itu aku menangis lantang, telanjang, tidak berdosa, kesejukan. Bidan meletakkan aku di tepi ibu dan memotong tali pusatku. Aku masih menangis, gagal dipujuk ibu yang juga sedang menangis. Namun, tangisanku semakin perlahan dan lemah. Ibu panik dan menggoyang-goyang badanku. Bidan menepuk lembut belakang aku. Semakin lama, aku semakin lemah sehingga akhirnya tangisan berhenti.

Serentak itu dada ayah turun naik perlahan. Ibu dan bidan kaget mendengar desah ayah yang perlahan. Tiba-tiba ayah bangun mengejut, seolah-olah baru muncul dari dalam sungai, menghirup nafas. Ibu dan bidan menjerit ketakutan. “Hantu! Hantu! Hantu!” jerit bidan. Ayah meraba-raba badan sendiri, bingung. “Aku hidup? Aku hidup?” soalnya. Ibu menelan liur, tidak percaya dengan apa yang dilihat. Ayah menoleh kepada aku yang sedang terbaring kaku, sejuk dan tidak bernyawa. Ayah meriba aku dan menangis, diikuti ibu. Hari berikutnya, satu upacara kematian diadakan untuk aku.

Jasadku dibawa ke tanah perkuburan. Aku diletak dalam keranda yang kecil lalu dikambus dengan tanah. Sejam selepas itu aku bangun dan melontar tangisan paling lantang sehingga boleh didengar dari luar meski sayup-sayup. Naik merah muka aku menangis dalam keranda itu. Kebetulan ayah masih belum beredar. Dia fikir, dia sedang tidak siuman kerana terdengar bunyi bayi menangis. Tetapi setelah ayah mendekatkan telinganya pada tanah, barulah dia tahu aku masih hidup.

Ayah meriba aku, kembali ke rumah panjang dan semua orang takjub. Ibu yang sebelum ini terbaring dan demam, serta merta lekas sembuh. Penduduk rumah panjang memanggil aku bayi bertuah. Belum, mereka belum tahu mengenai aku. Mereka hanya tahu hal itu selepas beberapa tahun ketika bidan yang membantu melahirkan aku sakit tenat. Ibu membawa aku melawatnya, lalu tiba-tiba dia menghembuskan nafas terakhir. Serta merta aku pengsan dan tidak bernafas. Seperti ayah, bidan itu bangun mengejut. Upacara kematiannya diganti dengan upacara kematian aku. Ibu dan ayah sangat sedih.

Setelah keranda aku dikambus dengan tanah, aku bangun lagi. Kali ini, lelaki yang menguruskan tanah perkuburan hampir pengsan setelah mendengar bunyi dentuman dari dalam tanah. Aku menangis dan menendang-nendang keranda mahu keluar. Dia memanggil ayahku. Ayah menggali tanah lalu membuka keranda. Setelah melihat ayah aku bangun dan memeluknya. “Kenapa ayah meninggalkan aku di sini?” soalku. Ayah tidak menjawab, dia hanya mengucup-ngucup dahiku. Sekali lagi, penduduk rumah panjang takjub.

Mereka dengan bijak telah menyimpulkan sesuatu – bahawa aku mampu menangkap kematian. Untuk mengesahkan dugaan mereka, aku diminta berbaring di tepi lelaki tua yang nazak. Lama juga aku menunggu dia menghembuskan nafas. Mungkin dia segan, fikirku. Kerana penduduk berkumpul di situ ramai-ramai mahu membuktikan sesuatu. Setelah aku menangkap kematiannya, orang tua itu bangun, nampak sihat dan kuat sehingga dia membuka bunga kuntau kerana terlalu gembira. Sementara aku, kembali terapung dalam kematian, menunggu untuk bangun. Kali ini aku bangun dalam keranda tanpa dikambus oleh tanah. Sebentar tadi kematian aku dikerumuni oleh penduduk, begitu juga ketika aku kembali hidup. Mereka tersengih-sengih, gembira, takjub, sementara wajah ibu dan ayah sahaja yang menunjukkan simpati. “Hore! Hore!” jerit mereka.

Mulai hari itu, jika ada yang sakit tenat di situlah aku berada. Tanah perkuburan tidak lagi menjadi tempat yang ditakutkan. Mereka melepak, bergosip dan bergurau-senda sementara menunggu aku hidup kembali. Selama aku hidup, selama itulah hanya ada satu tapak perkuburan yang dikelilingi kerusi dan meja. Kehidupan yang dikembalikan kepada aku setelah kematian seperti pertunjukan sarkas kepada mereka. Namun pertunjukan kematian aku juga tidak mampu menahan perhatian mereka. Mereka akhirnya bosan dan kematian aku telah menjadi perkara yang biasa. Tanah perkuburan sepi semula, tetapi reputasinya telah tercalar. Kanak-kanak gagal dimomokkan dengan kawasan perkuburan, apa lagi orang dewasa di rumah panjang aku. Kematian seperti mainan, tidak lagi serius dan menyedihkan mereka. Aku risau, kematian juga bukannya apa-apa kepadaku.

Selain telah menjadi biasa, kematian juga menyusahkan hidup aku. Pada satu hari, ayah kepada tuai rumah sakit tenat. Mahu tidak mahu, mereka memerlukan aku. Sebelum orang tua itu menghembuskan nafas, mereka segera mencari aku. Waktu itu usiaku 12 tahun. Mereka mengetuk-ngetuk pintu ruai kami dan bertanya keberadaanku. Ayah memberitahu aku berada di sekolah. Pada waktu itu, aku menjalani peperiksaan UPSR. Mereka meminta ayah memanggilku dengan segera, tetapi ayah berkeras menolak gesaan mereka. “Kenapa aku mahu mengorbankan pendidikan Peter? Hari ini dia perlu menjalani UPSR. Biarkan anak aku. Jangan ganggu dia.” Sebetulnya, aku silap menilai penduduk di rumah panjang kami. Mereka bukannya tidak peduli dengan kematian, tetapi mereka sangat takut dengan kematian, sehingga ke tahap mengugut.

Diketuai tuai rumah, mereka mengugut keluarga aku. Jika ayah tidak membawa aku dengan kadar segera, mereka akan menghalau kami sekeluarga. Tuai rumah juga menjanjikan pelbagai ganjaran. Orang tua tidak tahu malu itu sanggup berlutut untuk memenuhi keinginannya. Dia tahu ayahku seorang yang pemurah, maka dia mengambil kesempatan atas simpati dan kebaikan hati ayah.

“Bagaimana kalau orang yang mahu mati itu isteri kau apai Peter? Tentu kau sanggup berbuat apa sahaja untuknya bukan?” soal tuai rumah.

Ibu yang berdiri di tepi menoleh ke tempat lain. Tentu ibu juga menahan marah. Lama juga tuai rumah memujuk ayah. Sekejap dia mengugut, sekejap dia merayu. Orang tua itu tentu sangat terdesak sehingga semua orang keliru dengan wataknya. Akhirnya ayah bersetuju memandangkan aku boleh mengambil peperiksaan itu sekali lagi pada tahun hadapan. Lalu mereka menyerbu kawasan sekolah dan meminta aku mengikut mereka. Pihak sekolah tidak dapat berbuat apa-apa, kerana jumlah penduduk yang datang seperti rombongan yang mahu mengadakan protes. Hari itu aku mati dan hidup semula. Sebetulnya aku tertinggal kerana tahun hadapan aku tidak kembali lagi untuk menduduki UPSR, juga tahun-tahun berikutnya. Juga PMR, juga SPM. Aku sibuk mati.

Menginjak umur 18 tahun aku memasang keinginan. Aku ingin merantau dan bekerja di negeri orang seperti kebanyakan pemuda di rumah panjang kami. Keinginan berbakti dan menyediakan kehidupan yang lebih baik untuk ibu dan ayah membuak-buak setelah menyaksikan seorang demi seorang kawan aku meninggalkan rumah panjang dan merantau untuk mencari pekerjaan. Tuai rumah dan penduduk lain memujuk ayah, agar jangan diizinkan aku keluar daripada rumah panjang ini untuk mencari pekerjaan. Jika aku merantau di tempat yang jauh, soal mereka, siapa yang akan menguruskan kematian aku kelak? “Kau pun tahu apai Peter, kematian ada di mana-mana. Anak kau pasti tidak dapat lari daripada kematian orang lain. Sekurang-kurangnya, kalau dia berada di sini kita boleh mengurusnya.”

Ada benarnya kata mereka. Aku tidak dapat lari daripada kematian. Kematian selalu tertarik kepada aku. Pujukan daripada mereka tidak berhenti setakat itu. Penduduk rumah panjang sanggup memberi keluargaku sebidang tanah yang berukuran satu ekar. Kata mereka, itu adalah hadiah atas khidmatku selama ini. Tetapi menurut ayah, tanah itu adalah rasuah. Ayah enggan menerima hadiah daripada mereka, kerana ayah tidak pernah mengharapkan balasan. Ayah menegaskan aku tidak akan ke mana-mana. Aku akan tetap tinggal di sini, bersama keluargaku. Bohonglah jika aku tidak marah kepada ayah. Aku marah tetapi tidak lama. Kerepot pada wajah mereka, ketidakmampuan mengerjakan padi huma dan sayur-sayuran bersendirian, meredakan kemarahan aku. Aku juga tidak mahu meninggalkan mereka berdua dalam keadaan dan usia begitu. Hasrat untuk merantau aku bungkus dengan kemas dan aku lontar jauh daripada keinginan.

Kemudian, menyusul pula keinginan untuk menyayangi dan disayangi oleh orang yang berlainan jantina. Sesuai dengan usiaku, aku inginkan pasangan. Seorang isteri, sebuah keluarga untuk diriku sendiri. Wajahku tidaklah buruk sangat, tetapi kerana pekerjaanku sebagai orang yang menangkap kematian, gadis-gadis di rumah panjang kami menolakku. “Maaf … aku tidak mahu menjadi balu setiap kali ada kematian di rumah panjang. Aku takut,” kata mereka. Aku tahu, itu bukan salah mereka. Bukan juga salah aku, kata ayah. Kerana aku tidak pernah diminta lahir begini, ayah dan ibu tidak pernah juga bercita-cita menguburkan anak mereka beberapa kali dalam setahun.

Ibu dan ayah enggan membiarkan aku keseorangan sepanjang hayat. Mereka berdua harus mencari seseorang untuk dijadikan isteriku. Mencari pasangan di tempat yang sama atau di kawasan yang berhampiran tidak lagi menjadi pilihan. “Kita harus mencari isteri untuk Peter di tempat yang lebih jauh,” cadang ibu. Aku hanya menurut. “Dengan syarat. Ibu, ayah mahupun orang-orang di rumah panjang dilarang memberitahu atau berbicara mengenai kebolehanku,” pinta aku. Ayah tidak setuju. Katanya, gadis yang akan menerimaku nanti harus tahu siapa diriku yang sebenarnya. Hubungan yang dibina atas kepercayaan dan kejujuran lebih kuat daripada hubungan atas tipu daya. “Ayah juga pernah meruntuhkan kepercayaan aku. Ayah tidak sepatutnya membiarkan diriku yang masih kecil menghadap kematian berulang-kali,” jawab aku dalam nada sedikit tinggi. Ayah membisu dan akur.

Ibu dan ayah melamar seorang gadis dari sebuah rumah panjang yang jauh. Cukup jauh untuk semua penduduk di rumah panjang itu tidak mengetahui tentang kebolehan aku. Lamaran kami diterima, tarikh telah ditetapkan untuk kami sekeluarga menjemput pengantin di rumah panjangnya. Sebelum itu, ayah telah meminta tuai rumah dan penduduk rumah panjang kami memberi kerjasama merahsiakan tentang kebolehanku. Semua bersetuju. Hari yang ditunggu telah tiba. Aku lengkap berpakaian tradisional Iban, bersedia untuk menjemput pengantinku. Pintu ruai kami diketuk bertalu-talu, ibu membukanya dengan segera. Ingatkan, saudara kami yang menguruskan perjalanan sedang menggesa agar kami turun dengan secepat mungkin. Kami silap. Rupa-rupanya ketukan itu datangnya daripada seorang ibu yang sedang terdesak. Anak lelakinya telah meminum racun, lalu nyawanya dihujung nafas. Ibu itu merayu supaya aku menyelamatkan anaknya. Dia merayu aku mati untuk anaknya. Kerana kasihan aku bersetuju. Tetapi ayah tidak bersetuju. Katanya kami harus meneruskan rancangan untuk menjemput pengantin.

Mirip soalan tuai rumah dahulu, seperti deja vu, aku menyoal ayah, “Bagaimana kalau orang yang mahu mati itu anak ayah? Kalau orang itu adalah aku? Tentu ayah sanggup berbuat apa sahaja untukku bukan?” Kali ini juga, ayah akur dengan kata-kataku. Keputusan di tangan aku, jawabnya.

Perjalanan terpaksa ditangguhkan. Paling lama satu jam, menurutku. Seperti yang sering berlaku selama ini. Rupa-rupanya, perkiraan aku salah. Aku terapung dalam kegelapan lebih daripada satu jam. Paling lama yang pernah aku alami sebelum ini. Aku mulai tertanya-tanya, adakah pemuda itu serius mahu mati? Aku terpaksa terapung begini lama kerana dia enggan hidup? Lima jam! Ia adalah rekod. Setelah aku bangun, aku membelek-belek persalinanku agar semuanya elok dan segak seperti sebelumnya. Pemuda yang membunuh diri sebentar tadi menyambut aku sekembalinya daripada kematian. Dia memarahiku. Katanya, aku tidak mempunyai hak untuk menentukan mati dan hidupnya. Itu adalah pilihannya. “Kalau mati itu pilihan kau,” jawabku, “maka hidup juga satu pilihan. Membunuh diri bukan cara yang baik untuk mati.” Ibu pemuda itu memaut bahu anaknya. Dia pula yang memarahi pemuda itu. Setelah itu, ibunya memeluk aku, mengucap terima kasih berkali-kali dan mengucap selamat atas perkahwinanku yang akan berlangsung.

Perkahwinan! Pengantin! Aku baru teringat. Ibu, ayah dan rombongan pengantin sudah lama menunggu di perahu. Mereka gusar kerana aku mengambil masa yang terlalu lama. Lagi pula, jarak antara rumah panjang kami dan pengantin perempuan adalah enam jam perjalanan menggunakan perahu. Ketibaan kami di rumah panjang mereka menjadi sangat lewat. Kami terpinga-pinga, kerana tidak disambut mahupun diraikan. Rupa-rupanya, berita dan cakap-cakap sampai terlebih dahulu di anak tangga rumah panjang mereka. Perkahwinanku dibatalkan. Seperti gadis di rumah panjang kami, gadis itu juga enggan menjadi balu berulang – kali.

Kekecewaan itu sekali lagi merenggangkan hubungan aku dan ayah. Kami berdua semakin jarang bercakap. Bahkan, aku cuba mengelak untuk bertembung dengan ayah. Aku mempersoalkan tindakan ayah sekali lagi. Alangkah bagus … jika dia melindungiku daripada manusia-manusia yang takut mati itu. Mungkinkah hidup aku akan berbeza? Mungkinkah ketika ini aku baru sahaja menamatkan pengajian Sarjana Muda? Atau sedang merantau di tempat lain, menikmati pengalaman dan tempat baharu, membawa pulang wang untuk ibu dan ayah? Atau aku telah bertemu dengan cinta hatiku? Entahlah. Aku tidak akan tahu, kerana takdir hidup aku melalui jalan yang samar-samar. Ayah juga jarang kelihatan akhir-akhir ini. Aku tahu dia berada berdekatan sebaik mendengar batuk-batuknya. Batuk-batuk ayah semakin kerap terdengar. Kadang-kadang aku mendengar desah nafasnya yang dalam. Setiap kali itulah aku terdengar ibu meleter ayah.

Suatu hari, aku tidak mendengar batuk-batuk ayah. Menurut ibu, ayah berada di huma seharian. Waktu senja ibu meminta aku memanggil ayah untuk pulang mandi dan makan. Ibu telah menyediakan lauk kegemaran ayah, ikan dimasak dalam buluh. Biar pun canggung, aku menurut arahan ibu. Namun … yang aku jumpa di pondok huma, adalah badan ayah yang terbaring kaku. Dia berbaring atas tikar dan bantal, ditempatkan elok-elok di tengah pondok.

“Ayah! Ayah! Ayah!” kataku seraya menggoncang bahunya. Tiada tindak balas. Aku berbaring dan memejamkan mata, menunggu kematian membawa nyawaku dan mengembalikan ayah seperti dahulu. Kematian juga ingkar. Adakah aku sudah terlewat? Adakah ayah sengaja menjauhkan diri, kerana tahu semua ini berlaku? Oh ayahku … ibu sedang menunggumu di rumah. Bangunlah ayah, rayuku. Tapi ayah tidak bangun. Dia tetap mati, wajahnya tenang, mulutnya sedikit menguntum senyum.

Buat pertama kali selepas 27 tahun, rumah panjang kami mengadakan upacara kematian yang sebenar-benarnya. Daripada mula hingga akhir. Tidak ada satu pun upacara yang tertinggal. Tiba masa menghantar ayah ke kubur, kerandanya diletakkan di dalam lubang kubur, bersebelahan dengan kuburku. Aku dan ibu meratap pemergian ayah. Aku tidak sempat mengucap selamat tinggal kepada ayah secara bersemuka. Ibu juga yakin, itu kehendak ayah. Kerana ayah pernah memberitahu ibu – jika dia perlu mati, dia akan mati, seutuhnya, sepatutnya.

Selepas upacara kematian ayah disempurnakan, tuai rumah berkata, “Sayanglah … ayahmu boleh hidup jika kau berada di sampingnya.” Aku menoleh dan membalas, “Ayahku bukan pengecut. Dia tidak takut mati seperti kalian.”

Malam itu juga, ibu mengemas pakaianku. Aku bingung melihat tingkah ibu. “Ini yang sepatutnya berlaku sejak dulu anakku,” katanya, “Pergilah dari sini. Sekarang juga.” Tetapi aku menolak, “Ibu bagaimana?” Ibu tersenyum dan memelukku. “Kau telah menjaga ibu sejak dulu. Kau telah mengembalikan ayahmu ketika ibu kehilangannya. Kini ibu ingin berbuat yang sama denganmu nak. Ibu akan kehilanganmu, demi dirimu. Jangan risau. Ibu baik-baik sahaja.”

Dalam kegelapan, aku membawa diri entah ke mana ia membawa diriku. Aku pergi sejauh mungkin dari rumah panjang kami. Aku tidak berhenti selagi ada orang mengenaliku di satu-satu tempat. Akhirnya aku terjumpa satu tempat yang menawarkan aku tempat berteduh, juga pekerjaan. Paling penting, menghindari aku daripada manusia. Aku bekerja di tapak perkuburan. Aku akan tinggal di sini sepanjang hayatku, menanti kematianku sendiri. Aku tidak akan tahu, apakah ada cahaya dalam kematianku sendiri? Aku takkan tahu, orang lain juga begitu. Kalau dahulu aku lelaki yang sibuk mati, sekarang aku sibuk hidup. [ ]

Glosari

apai ayah

déjà vu perasaan seseorang yang pernah mengalami sesuatu atau situasi yang sama

kuntau sejenis seni pertahanan diri kaum Iban

ruai ruang terbuka dalam rumah panjang

tuai rumah ketua kampung